BSch3Vの使い方 回路図内端子の「〇」の書き方について

- このページについて

-

このサイトは、回路図エディターBSch3Vにてよくある質問の下記の回路図に「〇」をどの様にしたら書けるのか?

と言う質問のみについて、説明します。

-

回路図エディターBSch3V使い方については、別途ページを準備していきます。

他の解説のページは、細かい点を省略しがちですが、このサイトは、出来得る限り書いて行きたいと思います。

- リスト

| コントローラの小部屋ページへ戻る | リストに戻る | このページのTopに戻る。 |

- 始めに

-

このページは、回路図内の「〇」の書き方の説明にのみに特化したページです。

判る人は、このまま色々な部品作成に繋がるであろうし、判らなかった疑問点を解決できた人も居るかもしれません。

回路図エディターBSch3Vの利用初心者の為のページに成ります。

と言う事を言い訳にしていますが、あれこれ説明すると、何を説明するページであるかを書いている本人が判らなく

なるのを防ぐためです(過去良く判らなくなり書くのを止める事が良くありました)。

| コントローラの小部屋ページへ戻る | リストに戻る | このページのTopに戻る。 |

- 回路図エディターBSch3V.exe起動

-

ディスクトップ上のアイコンをダブルクリックし、先ずはプログラムを起動します。

(私はアイコンを判り易く「回路図エディタ」と名付けています。)

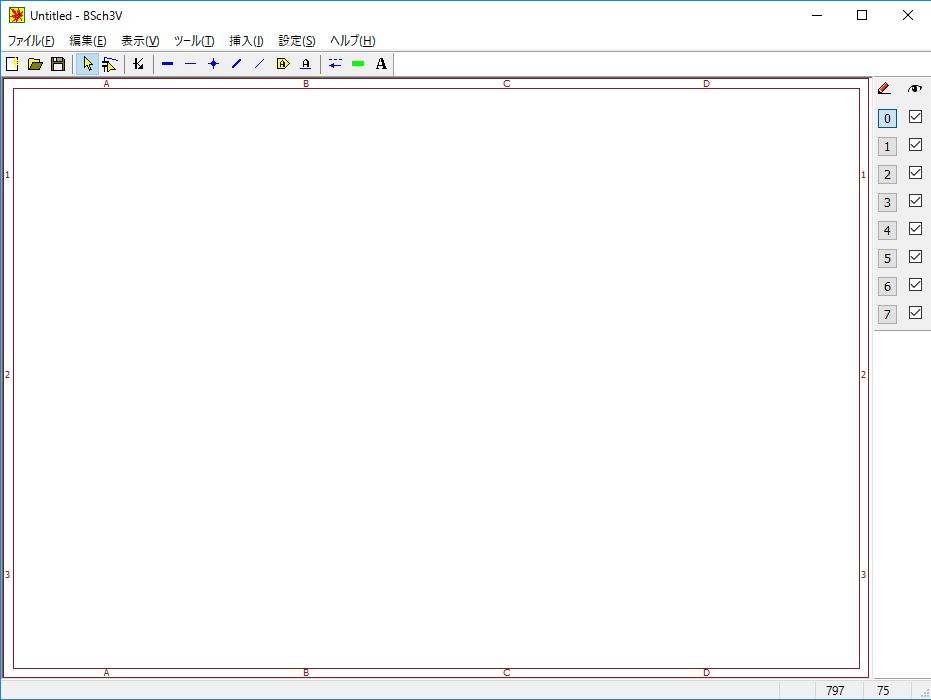

BSch3Vが起動すると下記のような画面が表示されます。

| コントローラの小部屋ページへ戻る | リストに戻る | このページのTopに戻る。 |

- 実際に回路図に丸を書いてみるが

-

では、参考の回路図を書いてみてみます。

書き方が判らない方は、こちらを先に参照してください。

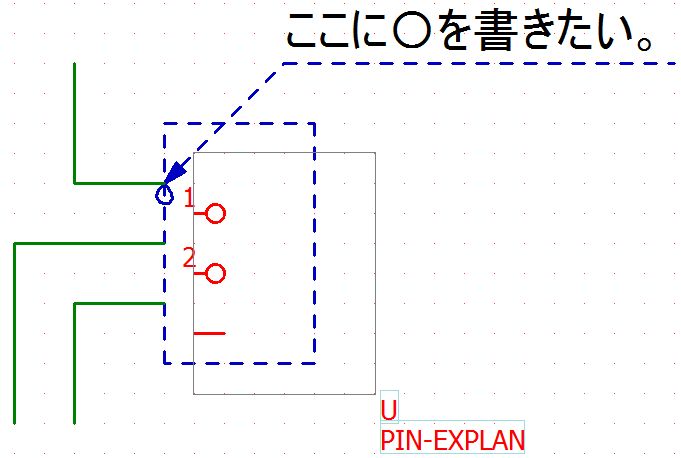

部品と回路を書きの様に準備しました。ここに図面に示した様に「〇」の端子を追加したいと思います。

-

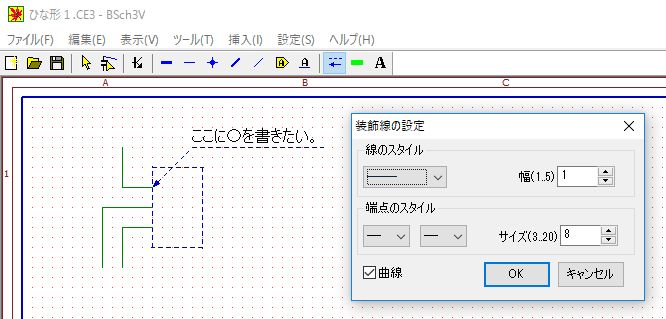

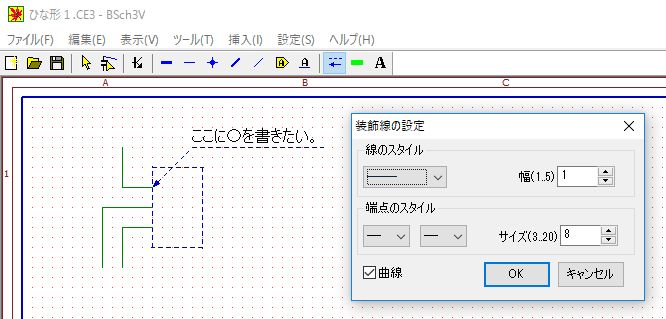

・・・と下図の様に努力しますが、いくら頑張っても出来ません。

それもそのはずです。書き方が違います。

と言うのは、端子の「〇」は、「部品」の接続端子だからです。

「部品」の接続端子のピン配列を決める際に選択して描くからです。

-

赤線の様な部品を作りたいのですが、手で書くと綺麗な円が書けない。

「部品」に接続端子の「〇」を付けますが、その方法は「部品エディタLCoV.exe」を使って部品を作ります。

| コントローラの小部屋ページへ戻る | リストに戻る | このページのTopに戻る。 |

- 部品エディタLCoV.exe起動

-

ディスクトップ上のアイコンをダブルクリックし、先ずはプログラムを起動します。

(私はアイコンを判り易く「回路部品エディタ」と名付けています。)

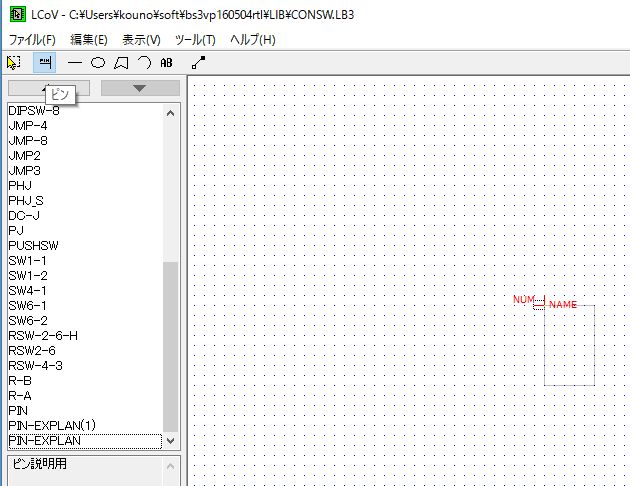

部品エディタLCoV.exeが立ち上がると下図の様な画面に成ります。

部品エディタは最初からグリッド表示されています。

ここに作りたい部品を書いていきます。

| コントローラの小部屋ページへ戻る | リストに戻る | このページのTopに戻る。 |

- 部品を作成する準備

-

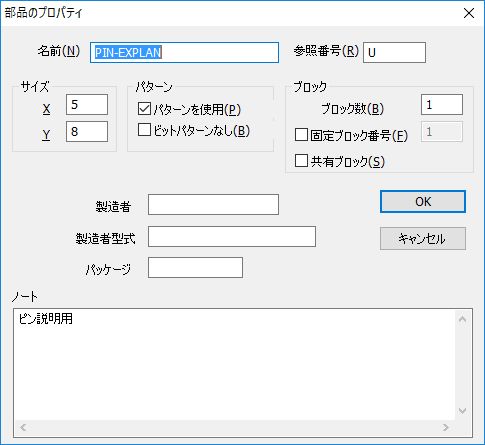

新しい部品を作る前に、準備作業が必要です。

一つ目が、新規作成した部品を登録する管理用ファイルの準備です。

このファイルは完全に新規に作成しても構いませんが、部品に応じた既存のファイルに登録する事で、回路図作成の際、

部品を探す手間が省けます。

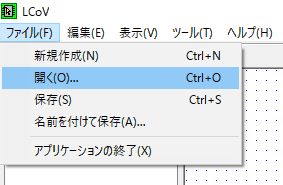

ファイルを開く手順は、メニューバーの「ファイル(F)」−「開く(O)」の順にクリックします。

登録するファイルを選択します。

通常は、BSch3Vのインストールされているフォルダーの「LIB」フォルダーに保存されています。

練習中は、登録予定のファイルをコピーしてバックアップを取って置く事をお勧めします。

(転ばぬ先の杖です。)

これで、新規部品を登録するファイルの準備が完了しました。

二つ目の作業が「新規部品登録」する為の準備をします。

| コントローラの小部屋ページへ戻る | リストに戻る | このページのTopに戻る。 |

- 新規部品登録の準備

-

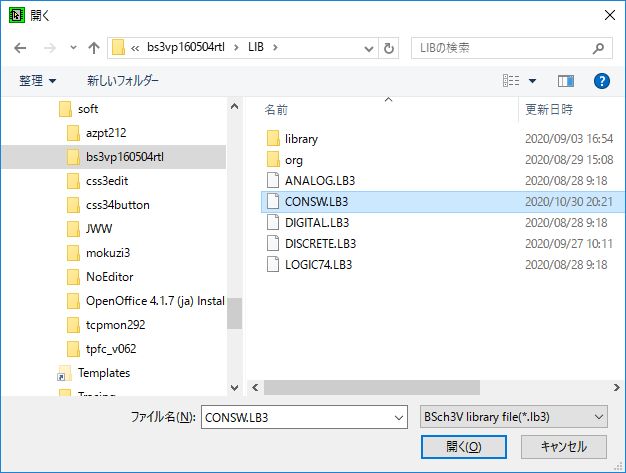

新規部品の登録準備を行います。メニューバーから「編集(E)」−「部品の新規作成」をクリックします。

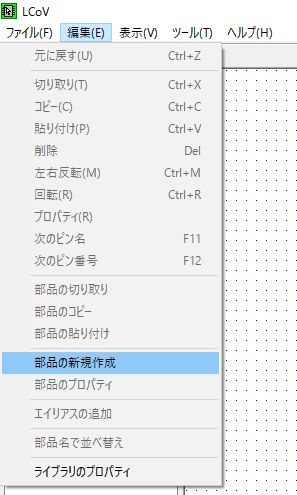

部品名称、サイズの設定を行いますが、後から修正できますので、仮設定でも大丈夫です。

ここでの注意点は「パターンを使用(P)」を選択し「ビットパターンなし(B)」のチェックを外しておく事です。

部品サイズ(X, Y)の設定と、パターンのチェックを確認し、「OK」を押すと、部品の作成画面に替わります。

これで、漸く部品の作成が出来る準備が出来ました。

| コントローラの小部屋ページへ戻る | リストに戻る | このページのTopに戻る。 |

- 接続端子の設定

-

これでようやく本題の回路図に端子の「〇」を書く段階に辿り着きました。

まだ、これから幾つかの手順を踏んでいきますが、ゴールは目の前です。

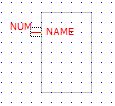

メニューバーの左から2つ目横Tの字のアイコンが、「ピン」設定のアイコンに成ります。

クリックすると、部品上に赤字で「NUM」「NAME」と表示されます。

マウスを動かすと、部品の枠上に接しながら赤い線が動き回ります。これが「ピン」に成ります。

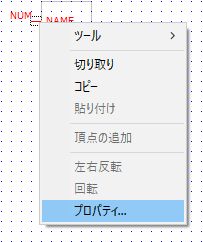

ピンの位置を決めたらクリックします。そのまま右クリックし「プロパティ」を選択します。

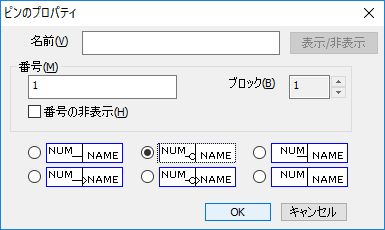

ピンのプロパティ

【プロパティの設定】

「名前」:NAMEでピンの名称

「番号」:NUMでピン番号

NAMEは特に必要ないので空欄に、

NUMは適当に番号を振っておきます。

下のセレクタが一番の目的である「〇」の正体です。

ここでは、ピンの形状を選択します。

「〇」は真ん中上段を選択します。

「名前」:NAMEでピンの名称

「番号」:NUMでピン番号

NAMEは特に必要ないので空欄に、

NUMは適当に番号を振っておきます。

下のセレクタが一番の目的である「〇」の正体です。

ここでは、ピンの形状を選択します。

「〇」は真ん中上段を選択します。

| コントローラの小部屋ページへ戻る | リストに戻る | このページのTopに戻る。 |

- 部品の配置

-

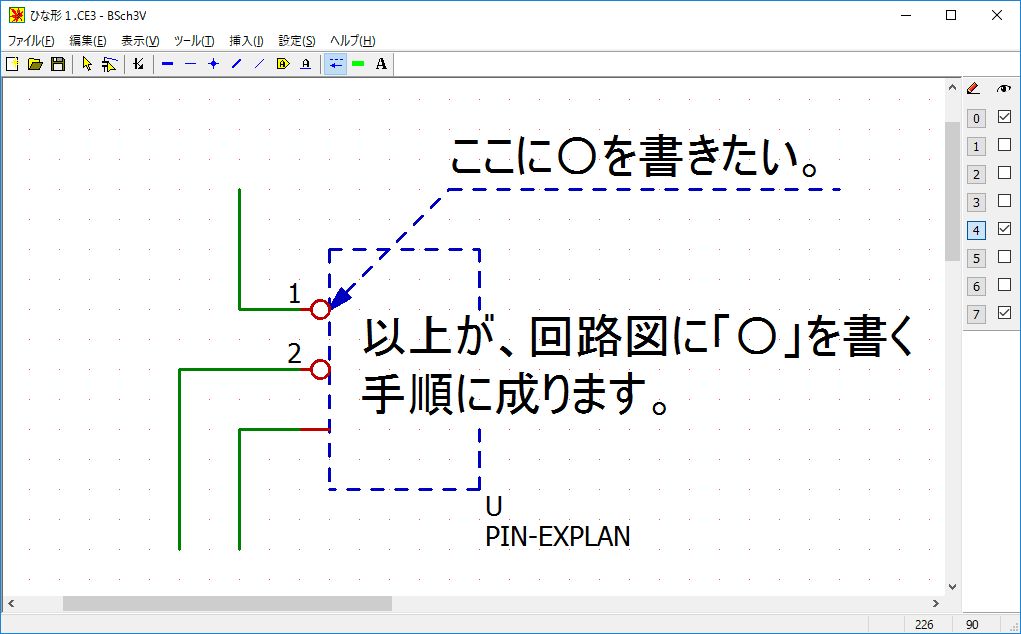

この部品を、所定の場所に配置する事で、念願の回路図に「〇」を書くことが出来ます。

部品の配置に付きましては、こちらで解説を行っております。

以上が、回路図内の端子部分に「〇」を書く手順に

成ります。

と言う事で、回路図内に「〇」を書くと言う表現が

違っている事に気が付かれたと思います。

正確には、

「接続端子のピン配列を丸表記にするにはどう

したら良いでしょうか」

が、正しい表現でした。

成ります。

と言う事で、回路図内に「〇」を書くと言う表現が

違っている事に気が付かれたと思います。

正確には、

「接続端子のピン配列を丸表記にするにはどう

したら良いでしょうか」

が、正しい表現でした。

| コントローラの小部屋ページへ戻る | リストに戻る | このページのTopに戻る。 |